建物を見に行っていると、なるほど外壁に面した柱のフープ筋のかぶりがほとんどなく、写真のように壁が錆垂れてまっ赤になっている。壁や床には大きなクラックが入っており、外壁のクラックからの雨漏りで内装材も著しく汚損。さらに、ある部屋のじゅうたんをめくってみると、3mm幅ほどのクラックが走り、床全体がたわんでいる。和室では床スラブが下がったために、鴨居と壁の間に1cmくらいの隙間ができて、建具が動かなくなっている。

全体を見て回ったとき、私の頭には、やはり欠陥コンクリートではないかとの思いが強く動いた。そこでコアの抜き取り試験を行うと、はたして強度不足。これを聞いた施工者が自分たちで試験を行い、さらにまた施主側が追加試験を行うなど、結局14ヵ所のサンプリングをした。結果は右表の通りで、ケース1の場合と酷似した欠陥コンクリートであった。

ケース1の場合は、上棟式の段階で発見できたので補強工事が比較的すんなりと行えたが、今回は竣工後数年経っており、数多くのテナントが入居している。そのため、補強にはケース1と異なった困難を伴う。まず第1に、補強の工期が最短となるように考えなければならない。第2に建物の性格上、X方向での新規の耐震壁追加がほとんど不可能である。第3に、今回は杭基礎なので建物の重量増を極力避けたい。

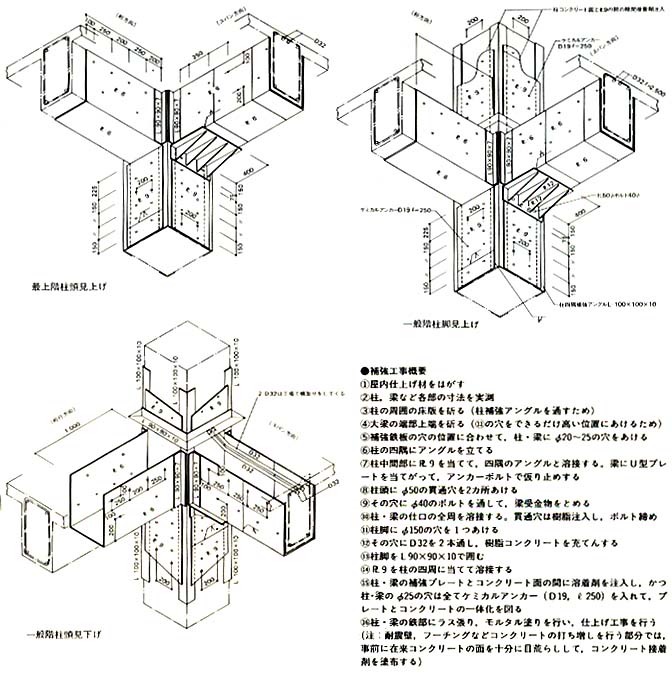

色々考えたすえに、図に示すように鉄板で柱・梁をそっくり覆うことを考えた。この方法によれば、現場での躯体の斫りは最小限で済み、コンクリート打ちもほとんど不要になる。

ただ、この鉄板の上には何らかの耐火被覆が必要である。また現場での躯体寸法の実測を精密に行って、鉄骨工場での加工精度に反映させなければ、うまく納まらないという心配がある。

さらに、鉄板と躯体コンクリートを縫いつける樹脂アンカーのピッチなどを理論的に定量化するのは、目下のところ困難である。樹脂アンカーが高価であるという問題もある。

しかしながら、細部の理論的裏付けに欠けるところがあっても総括的な建物の補強効果は間違いないし、営業中のテナントの一時的引越しなど直接工事費以外の出費を勘案すれば、まず上策ではないかと考えている。

補強工事の実施時期は、現在、施主と施工者の間で交渉中のため未定である。

| ●ケース2のコンクリート強度(kg/平方センチメートル) |

|

| 構造・規模 | RC造,地上5階建て, 延べ面積約2150平方メートル |

| コンクリート打設時期 | 昭和49年 |

| 設計強度 | 210 |

| 打設時期の記録によるコンクリート強度 | 基礎:277 1階:269 2階:277 3階:261 4階:261 5階:217 |

| 上記の測定機関 | 生コンプラント |

| 抜き取りコアによるコンクリート強度 | 92,109,111,118,118,119,126,128,132,134,149,149,150,210 |

じゅうたんをめくると、3mm幅ほどのクラックが走っていた

フープのかぶり厚がほとんどなかったために外壁は錆垂れで汚損

スラブを見上げる。スラブに見える何本もの直線は、鉄筋が露出したもの