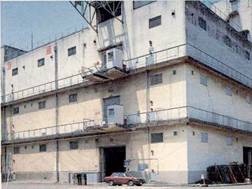

この山下埠頭に、私が50m×70m、1フロアー約1000坪、4階建ての営業倉庫の設計依頼を受けた時、まず頭に浮かんだのが柱の無い倉庫であり、それは直ちにPC構造の採用につながった。

当時、我が国におけるPC建造物の実例は、橋梁と建物をあわせてもせいぜい10指を屈する程度。その建物にしても、2階建ての工場や事務所ビルがある位たっだ。そういう状況下、あえてPC構造に挑んだ理由や建設の経緯については、「建築技術 昭和37年9月号」に記述したので、ここでは省略する。

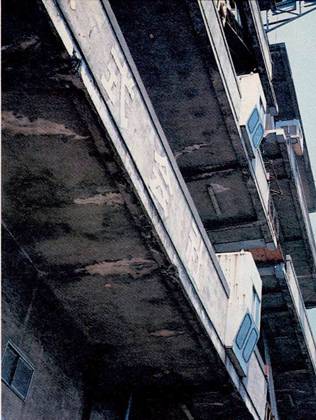

竣工から現在まで、建物の外壁には一切手が加えられていない。同じ地区の他の倉庫の中には、数年おきに外壁のリフレッシュをしているものも数多くある。また、20数年間、放りっぱなしのものも多いが、当然ながら、その大半は写真で見られるようにかなり傷みが烈しい。

何故こんなに差がついたのか。簡単に言えば、コンクリートの質が良かった【設計仕様と打設方法】の一言に尽きる。

私は当時、20数年後にこの様な差が生じるとは夢にも思わなかった。ただ、ともかくも、「コンクリートは、練り混ぜる時には極力水を少なく、硬化し始めてからはたっぷりと水を与えて養生すべし」という学生時代に受けた教えを、そのまままともに信奉し、実行していただけである。ちなみに、私の事務所では当時から建物の特記仕様書には、いつも水セメント比55以下と書いていた。

良いコンクリートを打てば、22年間潮風にさらされても、ほとんど劣化なし。 井上設計の京浜倉庫山下埠頭倉庫

|

上の倉庫と同時期に同じ地区内に建てられた倉庫。何回 か化粧直しされたが、外壁には大きなクラックは走る 。 |

ところで肝心な点は、この工事を担当したゼネコン(白石建設)が、いわゆるPC専業者を使わずに、自らの手でPC梁も作ったことである。このPC梁はFC28>450kg/平方センチメートル、スランプ7、というしろものだった。このため、現場主任以下の担当者の心構えと気配り、勉強心などは今思い出してもすさまじく、気迫に満ちた現場であった。

この時の躯体コンクリートの特記仕様書は下表に示した通りである。PC梁に取り組むのと同じ意気込みで、躯体コンクリートに従事したのが、今日この結果をもたらした原因であろうと思われる。

コンクリートの質のみならず、かぶり厚さも正確に守られていたと思われる。何故なら、現在、写真に見られるような各階のエプロン(バルコニー)をぐるぐる歩き回って点検しても、鉄筋露出部分はほとんど見当たらないからだ。わずかに、横筋の端末がハネたため、かぶりの薄くなったコンクリートの剥落例が、2〜3ヵ所見うけられる程度である。

当時は、誘発目地という概念がなかったとはいうものの、短辺50m、長辺70mという長い壁面を持つにもかかわらず、開口部両脇の縦目地すら1本も取っていないのは、いささか若気の至りと言えなくもない。しかし、建物全体に発生しているクラックの数は少ないし、そのほとんどは竣工後1〜2年の間に発生したものである。

| ●コンクリートの特記仕様書 | ||||||

| 打ち込み場所 | 骨材最大寸法 (mm) |

水セメント比(%) | 最小セメント使用量 (kg/立方メートル) |

4週強度 (kg/平方センチメートル) |

スランプ (cm) |

空気量 (%) |

| 土間コンクリート | 25 | 50〜55 | 300以上 | 210以上 | 10±1 | 4.5±0.5 |

| 基礎 | 25 | 50〜55 | 310以上 | 250以上 | 10±1 | 4.5±0.5 |

| 柱・梁 | 25 | 50〜55 | 335以上 | 250以上 | 18±1 | 4.5±0.5 |

| 梁・柱 | 25 | 50〜55 | 320以上 | 250以上 | 13±1 | 4.5±0.5 |

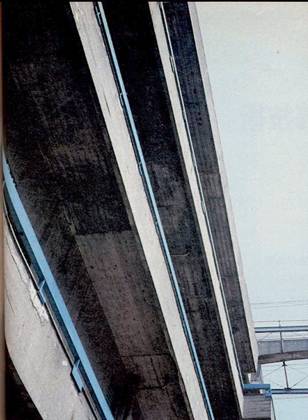

井上氏の設計の倉庫を見上げる。色はくすんでいるが、欠陥はほとんど見られない。 |

築後の年数、環境条件が同じなのに同地区の他の倉庫は、このようにコンクリートが剥落して鉄筋が露出。 |

その具体策の第1歩として、私は日本コンクリート工学協会製作の映画、「ビデオ教育講座:良いコンクリート、悪いコンクリート」の鑑賞をすすめたい。その第1巻「生コンの素顔」は既に今年1月から頒布中で、現在は第2巻「コンクリートの混和材料」にかかっていて今秋完成の見込み。引き続き、骨材、調合、施工法、試験法、補修法などについて、「理屈抜き、見れば分かる」式ものを順次作っていく予定である。

1人でも多くの技術者に見ていただきたいと思っている。