| ▼ | 現場に生コンを供給していたプラントで、この工事直前にセメントの実在庫数量が帳簿数量よりも少ないということが発見された。そこで、早くセメントの在庫数量を正常状態に戻すために、この工事のセメント量を抑え、代わりにフライアッシュを入れた。 |

| ▼ | 当時はコンクリートポンプ業者の鼻息が荒く、特に現場で使ったポンプ業者の職人に乱暴者がいて、規定より水を多くした生コンでないと、ポンプ職人が生コンプラントに威圧的なクレームをつけていた。 |

| ▼ | 生コンプラントでは、実際に生産していたインチキ生コンとは別に、テストピース用として正規調合、正規水量の生コンを発送していた。東京都の材料試験所の検査で、270〜310kg/平方センチメートルの強度が出たのは当然である。 |

| ▼ | 当時、既にコンクリートのことは生コン業者とポンプ業者任せで、現職員や監理者は気にもとめない、という風潮が一般化しつつあった。この現場でも、生コンの状態など見向きもされなかったようである。 |

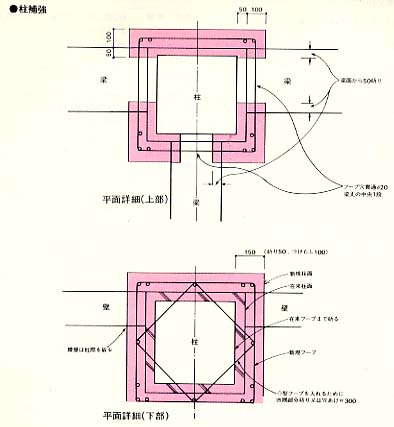

柱は常時も地震時も建物の荷重を支えている。どこか一部でも強度不足で破壊する部分があると、それが起点となって連錯反応的に建物の崩壊につながることもありうるので、次のような補強法を考えた。

まず主筋が露出するまで柱の四周を斫り、周囲に新しい主筋とフープを配筋し直して、コンクリートを打つ。つまり在来主筋と、その内側に囲まれた在来コンクリートの強度は全く無視して、周囲に煙突状のRC柱を新設するわけである。主筋は上下階に連続していなければならないから、梁をかわすためにできるだけ四隅に集め、スラブに開けた穴から上下に伸ばすことにした。煙突状コンクリートの肉厚は、構造計算上必要な厚さとした。もちろん、柱の四周を斫る前に、H形鋼その他で梁の端部を受けるなどの、工事中の補強も行った。

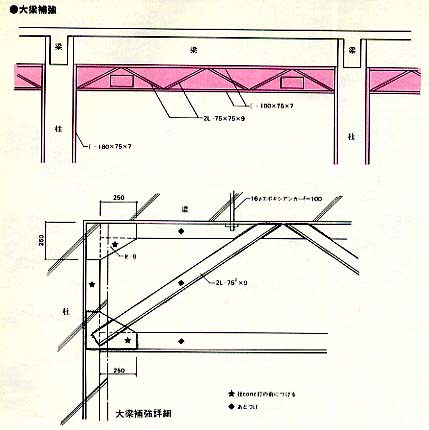

大梁については柱のようなわけにもいかないので、次に示す2通りの方法を実施した。

| 1)梁の下に垂れ壁がある場合 | 垂れ壁の深さだけの梁成をもつ鉄骨トラス梁を設けた。トラス梁は、柱の側面に添わせたチャンネルで受ける。 |

| 2)垂れ壁がなく、梁成を増すこともできない場合 | 工場製作したU字型の鉄板を、下から梁にかぶせ、鉄板とRC部分をボルトで縫いつけて、間に樹脂系接着剤を注入した。 |

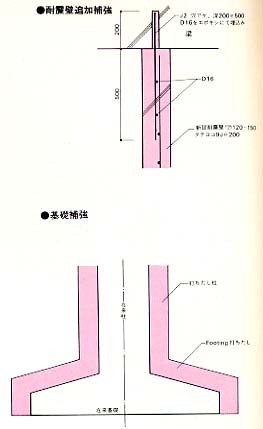

基礎もコンクリート強度が不足していたし、柱や耐震壁の増し打ちで軸力が増えたので、補強・増し打ちした。地盤が関東ローム層で直接支持であったために補強は比較的楽であった。

以上のような各部材ごとの補強策とは別に、コンクリート充てんの不十分な所やひどいジャンカ部分は斫って、良質のコンクリートを十分につめた。斫りにくいジャンカ部分には、ドリルで穴をあけてエポキシ樹脂を圧入したうえで、レジンモルタルで補強した。その他、壁やスラブなどのクラックについては、樹脂注入えを施した。